編按: 本文為實驗性文章;使用 OpenAI Deep Research 自動生成 & 簡易人工編輯。人工編輯部分,僅簡單使用肉眼檢查是否有明顯錯誤,不保證所有內容的正確性。如有疑慮請自行詳細確認。

deep research 對話記錄:

https://chatgpt.com/share/67ad3703-38d0-8011-b4df-c7d2b87411b2

自動化平台是一種軟體平台,用於跨應用程式自動執行業務流程和任務,以減少人工操作。它通常透過事件觸發(trigger)和動作(action)的架構運作:當某個應用程式中發生特定事件時(例如收到一封電子郵件或表單提交),平台會自動觸發預先定義的一系列動作,在其他應用中執行對應任務(workato.com)。核心概念是利用各種應用程式的 API 或整合介面來串聯不同系統,實現資料傳遞和流程協調,從而端對端自動化業務流程(workato.com)。自動化平台的目的在於減少重複性工作、降低人工錯誤並加速流程,例如讓應用之間的信息自動流轉,而無需人工逐步操作。

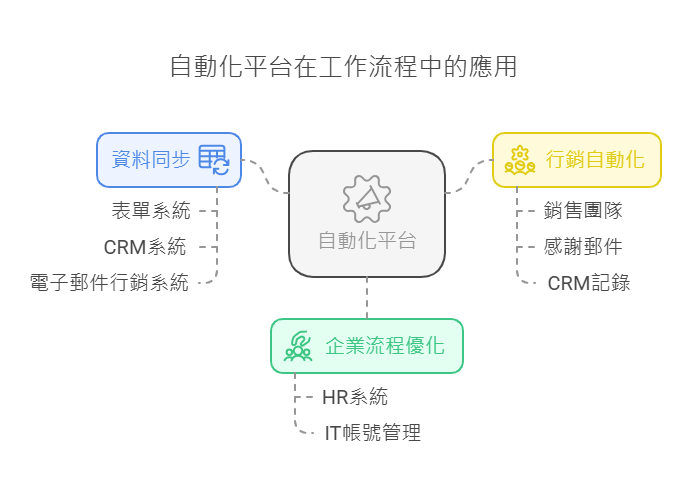

自動化平台的常見使用案例

自動化平台廣泛應用於各種情境來優化工作流程。例如,在企業流程優化方面,可以自動處理員工入職手續:當人力資源系統將候選人狀態標記為「已錄取」時,觸發自動流程,為新員工在 HR 系統、IT 帳號管理等各系統建立帳戶,同時安排寄送入職通知郵件(workato.com)。又如在

資料同步方面,當客戶在網站提交詢價表單後,自動將其資料從表單系統傳送到CRM和電子郵件行銷系統,確保各系統資料一致。再比如行銷自動化,當潛在客戶提交了試用申請這類銷售線索時,工作流程自動啟動,在幾乎即時的情況下將該線索分配給銷售團隊、發送感謝郵件,並在CRM中建立記錄(workato.com)。其他常見案例還包括:電子商務訂單處理(下單後自動更新庫存並通知物流)、客戶支持(將客服郵件自動轉工單並提醒相關人員)、社群媒體行銷(新內容發布時自動在各平台推送)等。這些場景中,自動化平台充當“膠水”角色,將不同工具連接起來,使整個流程自動化運行。

3. 自動化平台與 RPA 的不同

自動化平台與**RPA(機器人流程自動化)**在技術實現和使用方式上有明顯差異:

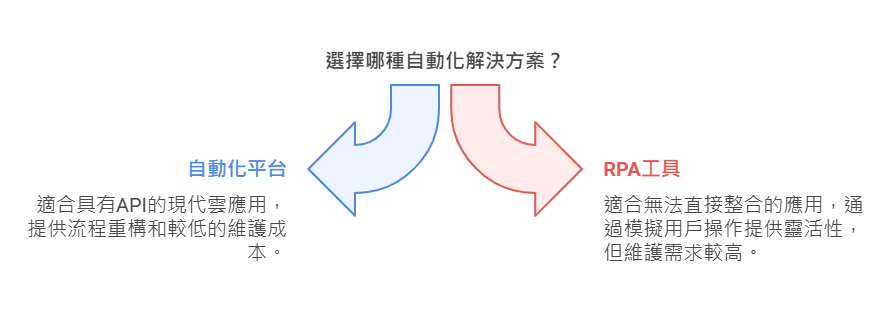

技術層面:自動化平台主要透過應用程式的API或內建的整合介面來連接各系統,屬於工作流程級的自動化。例如Zapier、Make這類工具使用各應用的官方介接,基於“如果...就...”邏輯在雲端執行操作。而RPA則側重於使用者介面層級的自動化,它透過軟體機器人模擬人工對應用程式UI的操作(點擊按鈕、輸入資料等)。換言之,RPA 可以像人一樣操作任何軟體,即便該軟體沒有提供API介接。這使得RPA能夠處理一些傳統自動化平台無法觸及的情境,例如老舊的桌面應用或主機終端系統。(workato.com)

使用方式:由於自動化平台依賴應用的官方整合,通常配置在雲端且以圖形化介面拖放方式建立流程,使用者不需要編寫程式即可構建跨系統的自動工作流程。而RPA工具一般需要在本地或虛擬機上部署機器人,透過錄製動作或流程設計器來教導機器人執行步驟。RPA常用於模仿人工重複性的鍵盤輸入和滑鼠點擊,強調在不改變現有系統的前提下自動執行原本人工的操作。

適用場景:自動化平台適合具有API的現代雲端服務的整合,自動執行資料在各服務間的傳遞,重構流程以提高效率。例如它可以重新設計業務流程,從根本上改善處理方式。而RPA適合無法直接整合的應用(如老舊的ERP、Citrix介面等),透過介面模擬實現自動化,它更多是在現有流程基礎上替代人工操作。因此,如果一個流程本身很低效,RPA並不會優化它,只是以機器方式執行;相反,自動化平台可以促使你重新考量流程並優化步驟。(workato.com)

維護成本:自動化平台基於API,相對穩定,只要應用的API不廢止,整合就能持續運作。而RPA機器人較脆弱,因為只要應用程式的介面有細微變動(按鈕位置改變等),機器人的腳本可能就無法正常運行。這意味著RPA流程需要更多維護。如果企業需要自動化的任務越來越多,就得建立和管理大量機器人,增加技術管理成本。相對而言,若目標應用都有良好API,自動化平台的方案會更易於維護。(workato.com)

總結來說,自動化平台和RPA各有側重:RPA著重界面層的任務自動化,優點是對任何系統都可作用(哪怕沒有API)(workato.com),但缺點是不改變原有流程且機器人需要細心維護(workato.com);自動化平台著重流程優化和系統整合,能帶來更深層的流程改進,但局限於目標系統需有可用的整合介面(workato.com)。

4. 自動化平台與 RPA 工具的比較

以下從 價格、易用性、整合性、初學者友善度 四個角度,比較幾款代表性自動化平台(Make、Zapier、n8n、Lindy)與 RPA 工具(Microsoft Power Automate 以及另一常見RPA:UiPath)的差異:

價格

自動化平台:大多提供免費方案及階梯式訂閱。以Zapier和Make為例,Zapier提供免費方案(每月執行上限約100個任務)(integrately.com);Make 也有免費額度(每月約1000次操作)(integrately.com)。付費方面,Make的入門付費方案約$9/月(含1萬次操作)(integrately.com)起,Zapier則約$19.99/月起(含750個任務)(integrately.com)。開源的 n8n 可讓用戶免費自架使用(自行部署不受執行次數限制),官方也有雲端服務收費方案。Lindy 則目前提供免費試用,正式方案屬訂閱制(定價依功能和用量而定)。整體而言,自動化平台的價格親民,小型團隊甚至個人可以零成本上手,再根據需求升級付費方案。

RPA 工具:RPA通常成本較高。Microsoft Power Automate 雖隨部分 Microsoft 365 方案附帶有限的免費使用額度(例如可在Office應用間建立基本雲端流程)(dynamics.folio3.com),但進階功能(特別是桌面端RPA的無人值守機器人)需要額外付費授權。其付費模式包括「每位用戶」或「每流程」收費,典型價格如每用戶每月$15起(僅雲端自動化)到每用戶每月$40(含RPA機器人)等(dynamics.folio3.com)。至於UiPath等專業RPA平台,企業版採授權訂閱制,費用相對昂貴——有顧問報告指出UiPath企業方案的實施初始成本可在 $60k-$100k 美元之間,整體而言

遠高於 Power Automate(dynamics.folio3.com)。不過UiPath提供社群免費版(Community Edition)給開發者個人和小型團隊使用,功能接近完整版,但商業部署需購買授權(itransition.com)。總的來說,對預算有限的組織,Microsoft Power Automate 通常比 UiPath 更具成本優勢(約便宜40~50%)(dynamics.folio3.com)。

易用性

自動化平台:這類工具以低程式門檻著稱,但不同產品面向的用戶群略有差異。Zapier 擁有非常直觀的網頁介面,透過下拉選單逐步設置觸發和動作,新手幾分鐘內即可上手,被認為是最簡單易用的方案之一。Make 則提供了視覺化的拖放介面來構建工作流程,每個步驟以模組節點方式呈現,方便查看整體流程。它能實現更複雜的邏輯,但相應地介面選項也更多,新手起初可能覺得界面資訊量大、設定較繁瑣,需要一些學習曲線(air.tableforums.com)。n8n 因為定位偏向技術用戶,在複雜任務上需要用戶了解一些技術知識(例如撰寫簡單的JavaScript代碼或API調用),對非工程背景的人而言相對不如 Zapier/Make 直觀。而 Lindy 主打 AI 助理概念,強調以自然語言來構建自動化,因此在設計上期望即使不懂技術的人也能輕鬆描述需求並由AI代理生成流程,理論上應是相當易用的(實際效果還有賴AI理解的精確度)。

RPA 工具:Microsoft Power Automate(特別是其雲端部分,有時稱為Flow)設計初衷是讓業務人員也能建立簡單流程,介面與其他Office應用一致並提供大量範本,對熟悉微軟生態的使用者而言,學習成本相對較低(dynamics.folio3.com)。其桌面端RPA工具(Power Automate Desktop)提供錄製巨集與拖放動作庫,也是在努力降低非程式人員的使用門檻。然而,RPA流程本身較複雜(特別是跨多應用程式的操作),要完全開發可靠的機器人往往仍需要一定的

技術背景。一份分析指出,Power Automate 表面上的圖形介面雖友好,但要將自動化「程式」完成配置,涉及變數、條件、錯誤處理等邏輯時,對用戶的技術能力還是有要求,稍微複雜一些的RPA專案通常需要開發人員參與(dynamics.folio3.com)。相較之下,UiPath 提供功能強大的Studio開發環境,介面豐富且專業,對有程式或腳本經驗的人來說上手很快,甚至被認為在構建複雜自動化方面介面更友好、開發效率更高(dynamics.folio3.com)。但對完全沒有技術背景的業務人員而言,UiPath的豐富功能本身就需要學習,入門難度高於Power Automate。為此,UiPath也推出了簡化版的設計器(StudioX)針對商業使用者,不過整體而言,RPA工具的易用性普遍不及典型的雲端自動化平台。

整合性

自動化平台:這類工具的價值很大程度取決於它能直接對接多少應用程式。Zapier 在這方面處於領先地位,目前宣稱可連接超過 5000+ 種應用(zapier.com)(涵蓋市面上主流的網路服務,幾乎你能想到的SaaS都有支援)。Make(前稱 Integromat)也提供了廣泛的應用程式庫,官方資料顯示其內建整合超過 1000 種以上的應用和服務(unito.io)。此外Make還允許使用者透過HTTP模組調用任意第三方API,因此只要有API的服務都能接入,即使沒有現成模組也可以整合。

n8n 作為開源平台,本身已有 400+ 種內建節點整合常見服務(github.com),且用戶可以開發自定義節點;更重要的是,n8n 容許在工作流程中直接發出HTTP請求或執行程式碼,因此嚴格來說,它對整合數量沒有限制——任何提供API的服務都能被納入流程。Lindy 則號稱整合了超過3000種工具(aiagentslist.com)。這可能是因為Lindy本身建立在能接入各種常用軟體的框架上(例如透過Zapier等渠道實現整合),使其AI助手可以操作市面大量應用。總的來看,在整合範圍上,Zapier目前擁有最豐富的直接支援應用數量,而Make和n8n也各自提供上千的連接能力,加上靈活的API調用方式,能覆蓋大部分需求。

RPA 工具:RPA在整合性方面的思路不同——它不依賴目標系統提供官方的介接,而是透過模擬人工操作來“整合”任何應用。因此理論上幾乎所有軟體都能被RPA操作,即整合範圍無上限(UIPath 機器人可以與Excel、瀏覽器、桌面軟體甚至老式終端窗口交互,只要人能操作的它都能)(workato.com)。然而從另一角度看,RPA工具本身也提供許多現成活動/元件來方便地與常用系統互動。例如,UiPath 有針對 Excel、郵件、資料庫、SAP、Salesforce 等的內建活動庫,Power Automate具備超過數百種內建連接器,覆蓋常見的雲服務和本地系統(microsoft.com)。Microsoft 官方甚至宣布其Power Platform生態中已有超過1000個

認證連接器(包含Power Automate在內)供用戶即取即用(microsoft.com)。因此,在需與現代雲服務對接時,Power Automate可以直接用內建連接器(例如連接SharePoint、Dynamics 365、第三方SaaS等等);而UiPath則可以藉助它的活動市場或編寫腳本與這些服務互動。總的來說,自動化平台透過API整合應用,受支持應用清單限制;RPA透過UI操作整合應用,幾乎無視清單限制,但可能需要為不同應用調整自動化腳本。兩種方式也出現融合趨勢,例如Power Automate除了API連接器,也提供UI錄製功能,將RPA與傳統整合融合在一個平台中。

初學者友善度

自動化平台:對於沒有程式背景的初學者,Zapier等自動化平台被公認為非常友好。用戶不需要寫任何程式碼,只需按向導選擇應用和動作,就能建立簡單的自動化流程。Zapier 有大量範本和指南,新手可以套用範本快速見效。Make 則雖然也是零程式碼環境,但由於功能更強大,初學者往往需要花點時間學習其介面中一些進階概念(例如路由、迴圈、資料解析等)(air.tableforums.com)。不過Make官方和社群已提供了不少培訓資源來降低學習門檻,包括免費的教程課程(air.tableforums.com)。n8n 相對而言對非技術人員不那麼友好,因為要充分利用其強大功能可能需要編寫表達式或程式碼(reddit.com)。沒有編程經驗的用戶在使用n8n處理例如字串操作、資料格式轉換時,可能會感到困難,需要借助官方文件或社群支援(甚至有人借助ChatGPT來寫這些小段程式碼)(reddit.com)。Lindy則試圖讓初學者以自然語言對話的方式創建自動化,理想狀況下大幅降低了技術門檻——使用者只要會描述需求,就能讓AI代理完成細節設定。因此,在自動化平台中,Zapier和Lindy可算是新手零基礎即可使用;Make需要稍加培訓即可上手;n8n則比較適合對技術不排斥、願意學習一些編碼技能的用戶。

RPA 工具:RPA對初學者的友好度相對較低。以Power Automate為例,微軟明確將其定位為低程式碼 / 無程式碼工具,鼓勵業務部門的人使用。但實際上,若僅限於非常基本的流程(例如在兩個Office 365應用間傳遞資料),初學者可以透過圖形介面完成;一旦涉及較複雜的條件或跨多系統的場景,使用者需要理解變數、條件判斷、錯誤處理等概念,這對缺乏IT背景的人而言有一定難度(dynamics.folio3.com)。此外,RPA還涉及對具體應用介面的熟悉和調整,比如定位UI元素的選擇器、處理異常彈窗等,這些都需要經驗積累。UiPath等專業RPA工具主要面向

開發人員或專職RPA工程師

,他們通常提供認證培訓課程來讓新人學習如何使用Studio開發機器人。所以對完全的初學者而言,直接使用UiPath自行開發流程門檻較高。不過很多企業會先由IT/RPA團隊建立自動化,再交由業務人員觸發使用。值得一提的是,UiPath的StudioX是專為商務用戶設計的簡化介面,把很多技術細節包裝起來,用更自然的語句引導配置,試圖提高非技術人員的友好度。總的來說,在初學者友善度上,自動化平台普遍優於RPA工具。如果公司希望由業務團隊自行構建日常自動化,小到中型的雲端自動化平台會更適合;而RPA專案往往還是需要技術人員的參與和支持才能順利推進。

5. Make 的最大優點與最大缺點

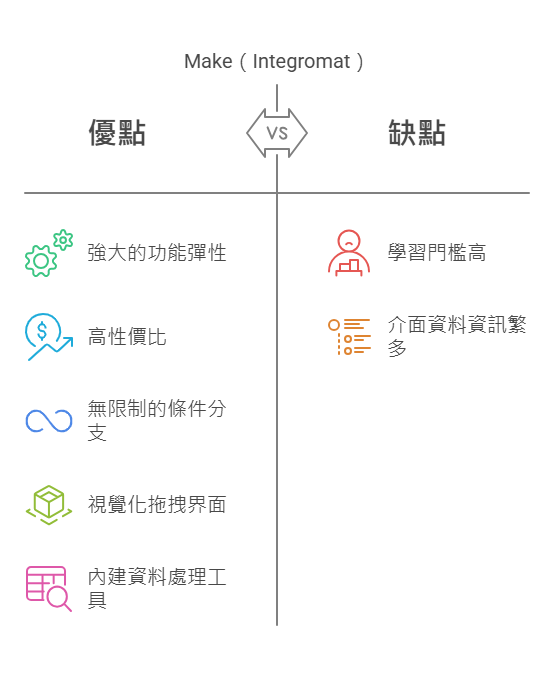

Make(Integromat)的優點: 相較競品,Make 最大的優勢在於其強大的功能彈性與性價比。

(air.tableforums.com)用戶反饋指出,Zapier 存在不少功能限制,例如條件分支數量有限(最多3個),而Make允許無限制的條件分支,並提供完整的視覺化拖拽界面,更容易在一個畫面上檢視和設計複雜工作流(air.tableforums.com)。此外,Make 內建了大量資料處理函數和工具

,可以在流程中直接對數據進行過濾、彙總、轉換等操作,實現許多 Zapier 無法直接做到的進階功能(例如彙總整理多筆記錄、僅選取最新的N筆資料等)(air.tableforums.com)。同時,由於Make的計價方式是按操作次數,整體價格相比Zapier按任務計價更便宜,大量使用時成本優勢明顯(air.tableforums.com)。總結而言,Make 能以更低成本提供更強的自動化能力,這使得技術用戶和需要複雜流程的團隊對它青睞有加。

Make 的缺點: Make 相對的主要不足是學習門檻較高。由於功能強大且介面呈現大量資訊,新手初次使用Make時常感到困惑,需要花時間適應其獨特的操作邏輯(air.tableforums.com)。用戶反映Make剛開始上手時介面不如Zapier直觀,需要摸索如何設定模組、連接路徑以及理解執行結果等(air.tableforums.com)。雖然官方現已提供免費的培訓課程和社群支援,但對於純商務背景且不熟悉技術概念的人來說,Make的學習曲線仍然明顯陡於Zapier這類產品。此外,Make雖然整合了眾多應用,但在支援的第三方服務數量上仍稍遜於Zapier,某些冷門應用可能沒有現成模組,需要用戶自行透過API模組接入,這對非技術人員而言也增加了難度。總的來看,如果是

追求極簡單快速的自動化需求,Zapier可能更適合,而Make則是在願意投入一些學習成本後,能帶來更大回報的專業級工具。

6. 資料來源與分析

本次比較分析參考了多元的資訊來源,包括官方文件/博客、技術部落格以及使用者評論,以確保內容的可靠與全面。例如,Zapier 官方的部落格文章提供了其支援應用數量等客觀數據(Zapier目前宣稱可連接超過5000種應用(zapier.com)。技術領域的討論文章則闡述了 RPA 與工作流程自動化工具在應用範圍上的差異(workato.com),幫助我們從原理層面理解兩者優劣。而實際用戶在社群中分享的經驗(如Airtable論壇用戶對Make與Zapier的對比心(air.tableforums.com))則揭示了產品在真實使用中的亮點與痛點。綜合這些來自廠商、第三方專家和終端使用者的觀點進行交叉印證,使本文對自動化平台和RPA工具的介紹與比較更具參考價值與客觀性。各引用來源已在文中以【】標示,方便讀者查閱佐證。