你是否曾想過,語言模型(Language Model)不只能「單機作業」,還能像樂團指揮家般,一次分配多個「專家」同時協作,讓 AI 解決更多元、更複雜的問題?一篇名為〈Meta-Prompting: Enhancing Language Models with Task-Agnostic Scaffolding〉的研究,就提出了這樣的概念,讓我們看見未來 AI 協作的嶄新方式。

在現今的 AI 發展中,大型語言模型雖然功能強大,但仍常面臨某些複雜情境,例如需要同時兼具數學推理、寫程式、文學創作等多重能力時,傳統「一問一答」式的使用模式可能力有未逮。

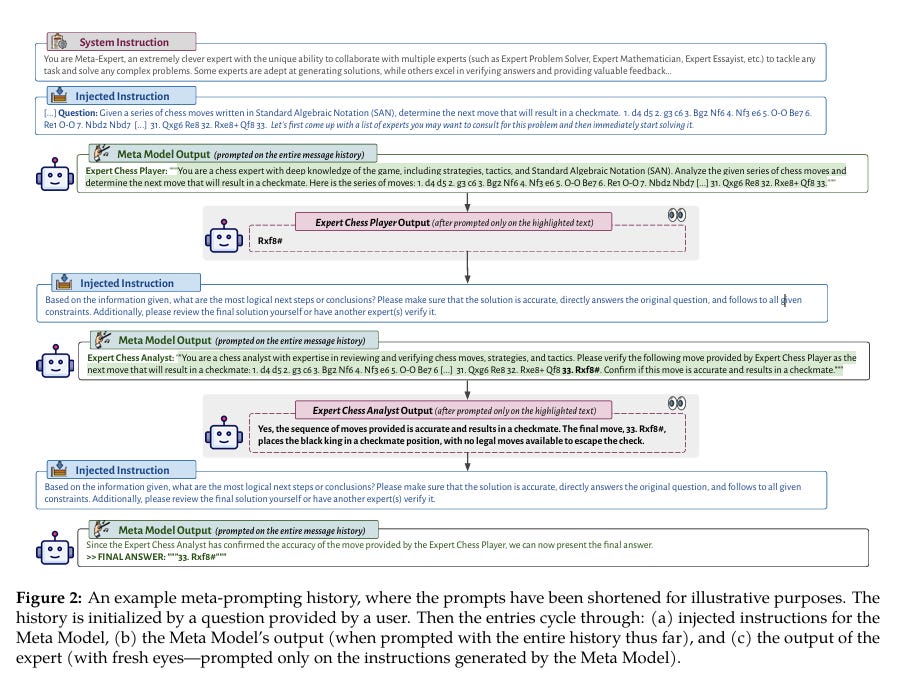

Meta-Prompting 的研究正是為了應對這種情況:它透過一種「鷹架技術」(Scaffolding Technique)的設計,讓同一個 AI 能夠「分解問題」、並把各個子任務「分派」給不同的專家角色,再由「指揮者」進行「整合」。這種流程在論文中被證實有助提升多領域、多階段的任務處理效率與品質。

同時,該研究也強調它對文學創作、技術應用等領域都具有相當大的潛力,論文中甚至示範了如何透過此方法來進行詩歌創作,顯示了 AI 未來在創意應用與實務應用的廣大可能性。

Meta-prompt 的核心概念與運作原理(Core Concepts & Mechanism)

meta-prompt 有三個重要的核心概念,個別是鷹架技術、整體的「指揮者」與「多專家」協作框架以及與任務無關的強大優勢,以下是這幾個核心概念的運作原理。

1. 架構簡單的「鷹架技術」

論文中提出的核心理念是:

分解:將複雜任務拆解成數個小任務,如同把一場大演奏切分成多段樂章。

分派:將各子任務指派給「專家角色」;在 AI 的世界中,可以是「數學專家」「程式設計專家」「文學專家」等。

整合:最後再由一個「指揮者」角色匯總各個子任務的結果,進行整合與驗證,產生更完整、準確的最終答案。

2. 「指揮者」與「多專家」協作

一人分飾多角:看似需要多個 AI,其實可以只用同一套大模型,透過不同提示(Prompts)來扮演不同「專家」。

Fresh Eyes(新視角):每個子任務給予專家不重複且足夠的說明,好讓它「重新思考」並避免前一步的錯誤被無限放大。

外部工具整合:論文還示範了如何將 Python 解譯器納入此架構,讓模型可動態產生程式碼並自動驗證數學運算或程式輸出。

3. 任務無關(Task-agnostic)的強大優勢

由於整個「分解—分派—整合」的流程幾乎不依賴特定領域的專業知識,只要能依規則寫出正確的提示,就能支援不同類型的應用情境。這也讓實作相對容易,透過 Low Code / No Code 的方式就可能快速嘗試原型。

而這樣的框架可能可以應用在哪些場景,我們下方列舉幾個大家比較熟悉的應用案例:

案例1:文學創作的想像

詩歌或散文寫作:想像你在寫一首需要遵循特定韻律的十四行詩,一開始「指揮者」會詢問「詩歌創作專家」先產出草稿,接著再請「韻律檢查專家」與「文學評論家」進行修改與潤飾,最後確定詩中關鍵字(如

moon,shadow,light)都有正確嵌入。如此一來,AI 就能快速迭代並幫你檢查成果。

案例2:AI 寫作中的「商業系統」優化

多角色協同寫作:若你在企業中需要寫一份行銷簡報,可能同時需要「市場分析專家」、「文案撰寫專家」、「設計專家」。透過 Meta-Prompting,這些專家可輪番登場,各就各位,並由「指揮者」協調整份簡報的大綱、圖表,最後匯整成一個完整且兼具行銷吸引力與可讀性的成果。

案例3:程式驗證與錯誤偵測

整合 Python:面對需要大量計算或演算法驗證的任務,可以由「指揮者」呼叫「程式專家」產生程式碼,再即時運行檢查結果是否符合期待。若有錯誤,再呼叫「資深程式專家」進行偵錯,反覆幾個回合就能得到較為正確且可靠的解答。

這篇論文讓人驚豔之處,在於它證明了「多角色協作」並不一定需要多個實體模型,只要對同一模型巧妙地提示(prompt),就能達到「一人多角」的效果。它不僅在數學推理或程式設計上有效,也適合於文學創作、行銷文案等更廣泛的應用。

展望未來,此種「分解、分派、整合」的鷹架技術可望成為主流 AI 解題模式之一。然而,隨著任務數量與複雜度升高,計算成本與協作效率可能也會跟著受到挑戰,如何控制提示長度並確保訊息傳遞完整,是接下來值得研究的方向。若能再結合更多外部資源(如檢索工具、其他專家系統),就能更進一步落實「智慧的群體」概念,讓 AI 在更多場合發揮深度影響力。

如果您對這種結構化、多角色的 AI 協作方式感到好奇或有應用點子,不妨參考論文中提供的程式碼範例,或嘗試以 Low Code / No Code 的方式做簡易的原型開發,也許很快就能在您的工作或創作流程中體驗到「Meta-Prompting」帶來的便利與創新!